GOAL

日本の海と食の現在位置

南北に長い島国である日本の海(領海と排他的経済水域)は、世界で6番目の広さを誇ります。さらに多様な海岸線や海底地形、目の前を流れる4本の海流、森からの養分やミネラルを運ぶ多くの川や地下水脈の存在は、世界でもまれに見る生物多様性豊かな海を形づくってきました。日本の周辺水域には、世界15,000種の約25%にあたる、約3,700種(うち日本固有種は約1,900種)の海水魚※が生息しています。

さらに、長い歴史に育まれた鮮魚流通のネットワーク、漁業者から卸売事業者、小売事業者まで連なる多くのプロフェッショナルたちの仕事は、流通する魚介類の鮮度や品質を高く保ち、水産大国としての日本の名声を高めてきました。

この恵まれた環境を背景に発展した和食は、海の恵みを大いに活用した料理体系であり、家庭料理もレストランの料理も水産物なしには成り立ちません。現在の日本のイタリア料理やフランス料理、中国料理など他ジャンルであっても同様で、さまざまな魚介を使った料理の幅広さ、技術の多様さは、世界の中でも抜きん出たものがあります。

※:生物多様性国家戦略2012‐2020(平成24(2012)年9月閣議決定)より

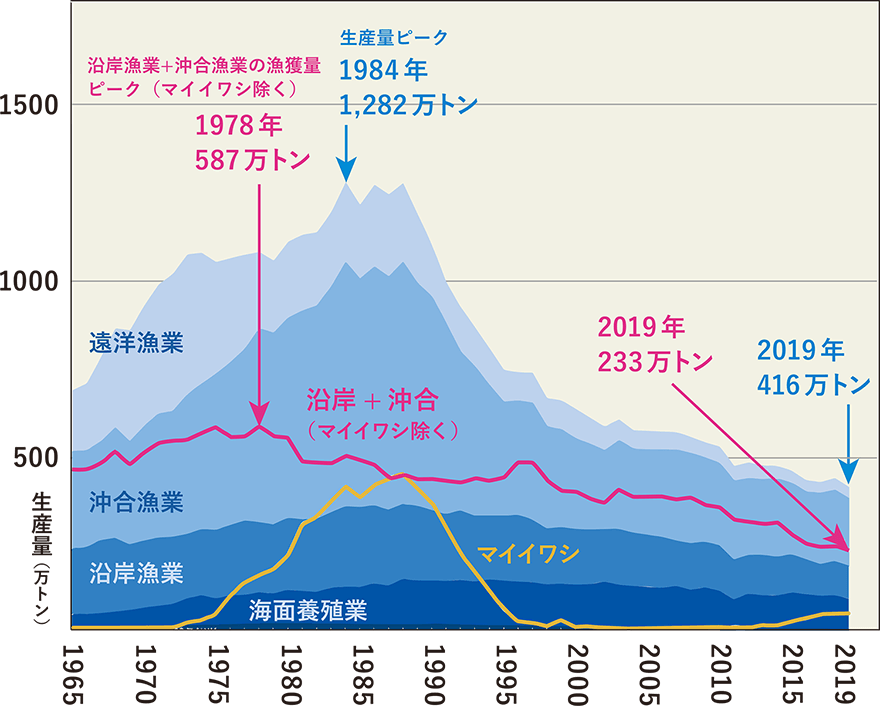

しかし、そんな私たちの海は危機にあります。日本の漁獲量と養殖生産量の総計は、1,282万トンを記録した1984年から40年にわたり減少を続け、2024年は⚫︎⚫︎トンとピーク時の30%。沿岸漁業の生産量だけを見ても、ピーク時の半分以下に減っています(※1)。令和元年度版『水産白書』によると、日本周辺水域の資源評価対象魚、50種84系群のうち、49%が資源水準「低位」。SDGsの17のゴールでも、最新の”Sustainable Development Report 2024”(※2)で指摘された、日本の深刻な課題5つの中のひとつが⑭「海の豊かさを守ろう」です。

※1:農林水産省統計部「漁業・養殖業生産統計」

※2:令和元年度版『水産白書』

※3:SDSN(持続可能な開発ソリューション・ネットワーク)と独ベルテルスマン財団が毎年6月に発表している報告書で、国ごとにSDGsの達成度を点数化する。2021年度版で指摘された日本の最も深刻な課題は、⑤ジェンダー平等、⑬気候変動、⑭海の豊かさを守ろう、⑮陸の豊かさも守ろう、⑰パートナーシップの5項目。

ターニングポイントは今

(2020年12月に改正漁業法が施行)

長年の国土開発の影響や近年の温暖化による海洋環境の変化、増減が大きいマイワシ資源の影響をはじめ、水産資源減少の要因は多岐にわたりますが、なかでも自然の再生産能力を超えた過剰漁獲がたびたび指摘されてきました。欧米をはじめとする国々のなかには、漁獲量規制等により資源量が回復した例も多くある一方で、日本のこれまでの水産資源管理システムでは、資源減少を止められない魚種が多くあったのです。

”我が国においては、これまで様々な資源管理の取組を行ってきましたが、一方で、漁獲量 が長期的に減少傾向にあるという課題に直面しています。その要因は、海洋環境の変化や、 周辺水域における外国漁船の操業活発化等、様々な要因が考えられますが、より適切に資源 管理を行っていれば減少を防止・緩和できた水産資源も多いと考えられます。(『水産白書』より)

そこで2018年12月、水産庁は漁業法を70年ぶりに改正し、「持続可能性」を法律に組み込みました。この改正漁業法は2年間の準備期間を経て2020年12月に施行され、具体的に目指すべき目標値やそこにいたる工程を示したロードマップも発表されています(当初予定から遅れが出たため、2024年に改正版を発表)

ただし残念ながら、以降の取り組みの進捗は遅れており、法改正以後も海の生産量は減少を続けています。今後海にドラスティックな変化を起こすためには、漁業者や流通事業者はもちろん、わたしたち消費者や飲食店なども含めた社会全体が現状をきちんと理解し、行政や漁業者によるサステナブルな取り組みを後押しし、サプライチェーン全体を変えていくことが不可欠です。

サステナブルな海と

明るい食の未来を目指そう

- 獲りすぎない(天然魚の場合/資源評価や管理ができていて、ルールを守った漁業で漁獲されている)

- 海の環境や生態系を傷つけない

- 漁師コミュニティや地域社会を守る

大切な海の恵みをこの先もずっと楽しむためには、魚が生きる海の環境を守り、漁獲量を適正に管理する必要があります。

漁業者の努力とともに、資源や環境がきちんと管理された漁業で漁獲される魚、環境負荷が少なく地域社会に配慮した養殖業で生産される魚をできるだけ扱おう、使おうという社会の動きは欧米の多くの国々で進んでいます。

全国の飲食事業者は400万人。料理人は、”生産者”とも”消費者”とも結ぶ手を持ち、食の世界に大きなメッセージを発信できる立場にあります。Chefs for the Blueは、海の問題を社会に伝え、私たちのすばらしい魚食文化を守りながら、新しい消費様式をかたちづくっていくために今後も活動していきます。