飲食店のオーナーおよび食材調達担当を対象とした水産物調達の実態調査を実施。集まった1,301の回答から、物量・種類・価格などあらゆる面で調達が困難になっている状況が明らかになりました。

【調査結果サマリー】

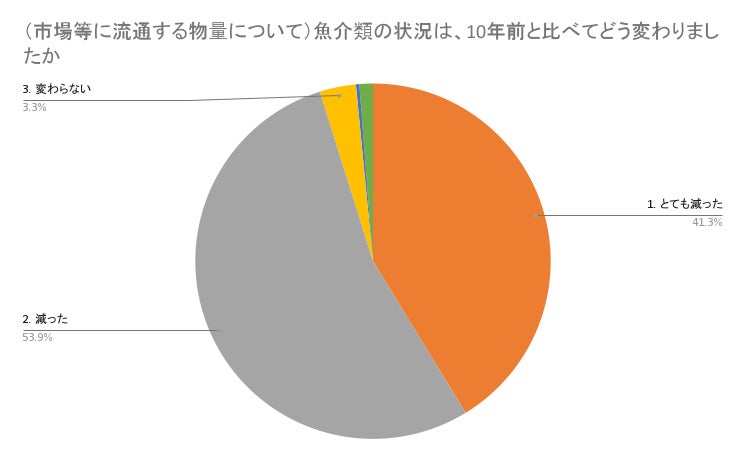

・流通する物量は10年前に比べて95.2%が減少したと回答

(とても減った41.3%、減った53.9%)

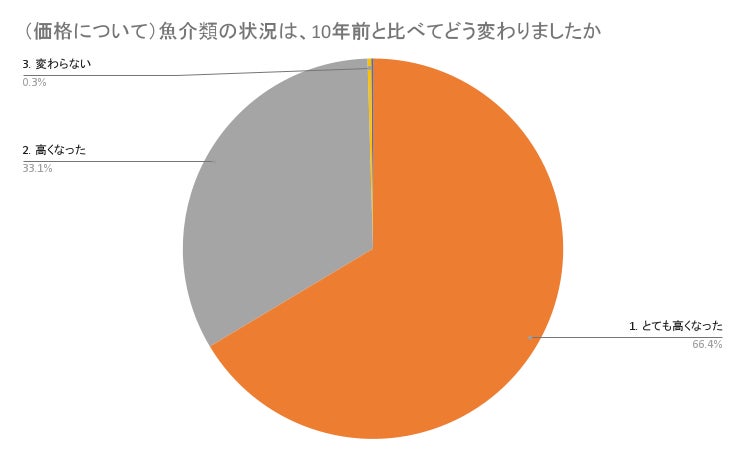

・価格は10年前に比べて99.6%が高くなったと回答

(とても高くなった66.4%、高くなった33.1%)

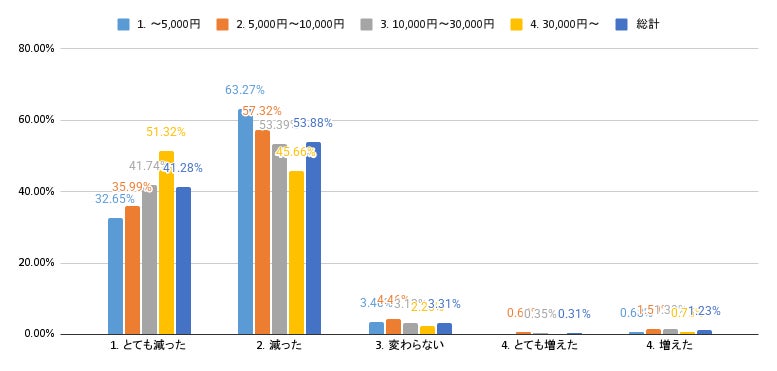

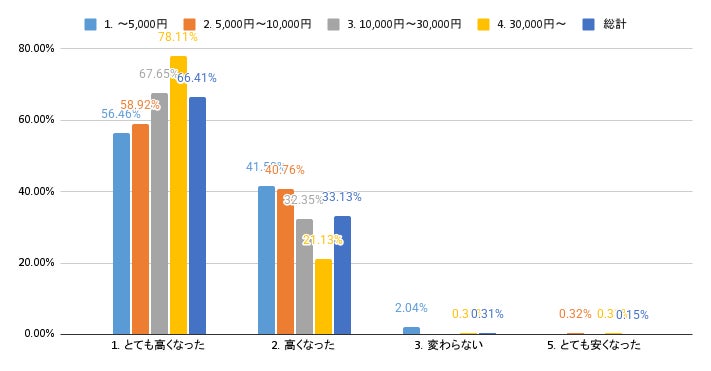

・物量減および価格高騰について、高価格帯の店舗ほど強く感じると回答

(顧客単価30,000円以上の店は、物量がとても減った51.3%、価格がとても高くなった78.1%)

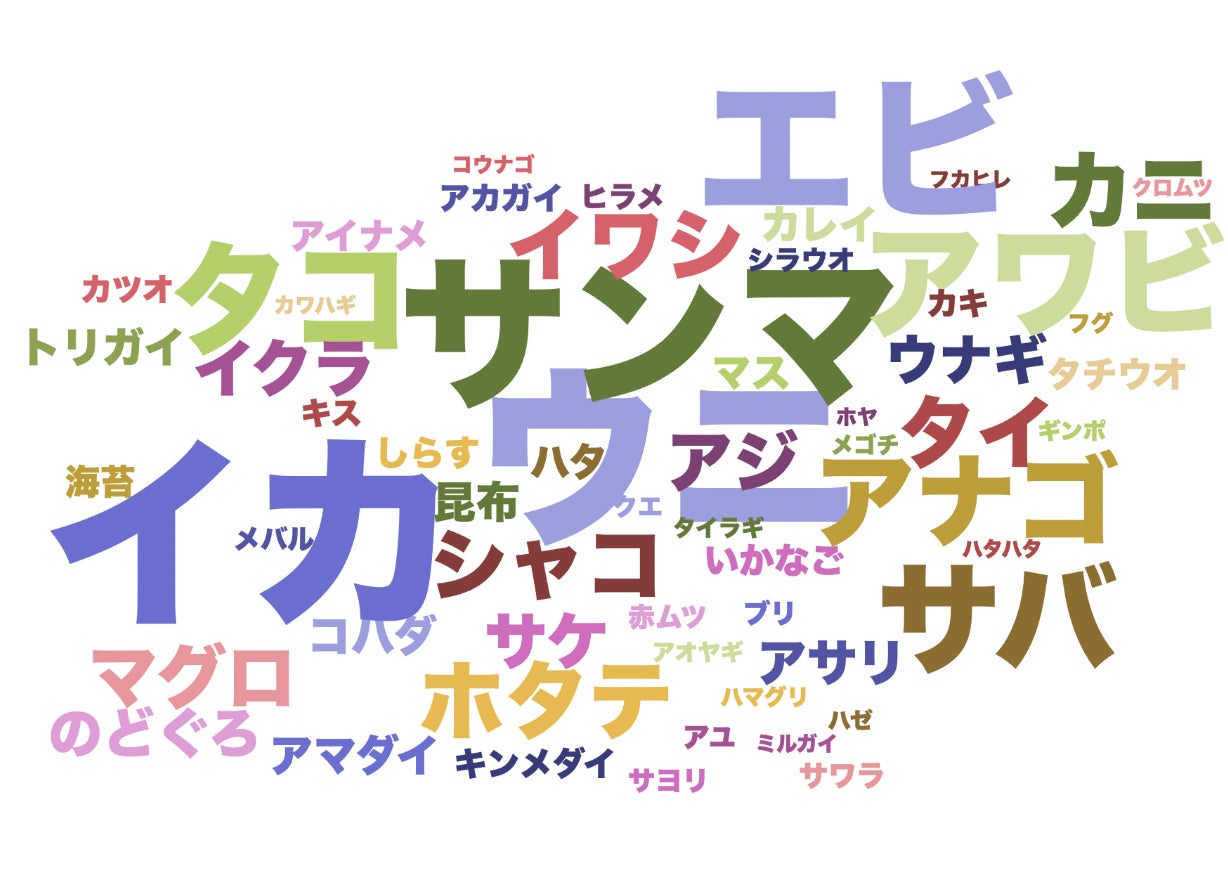

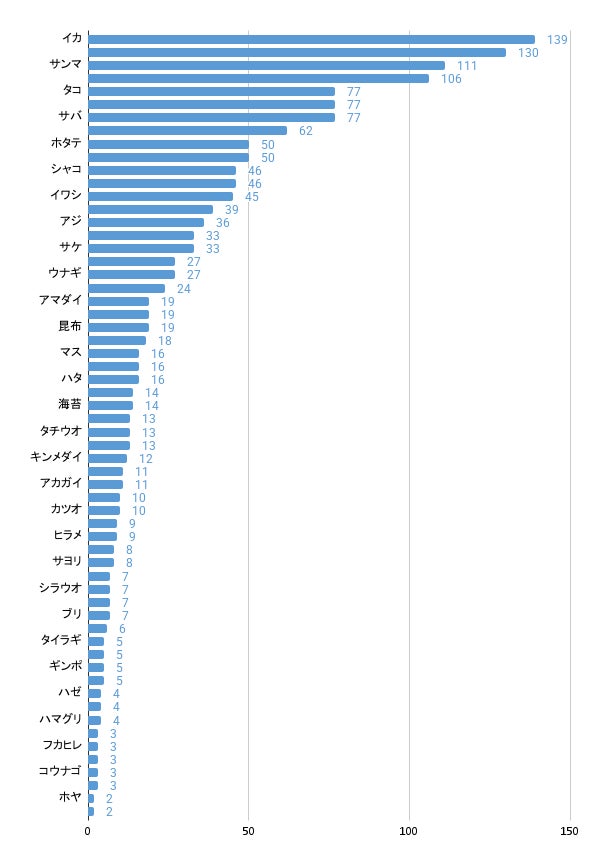

・特に仕入れ状況が悪化した魚種として名前が挙がった魚種の数は、1位イカ類、2位ウニ、3位サンマ、4位海老類、5位タコ類、6位アワビ、7位サバ、8位アナゴ

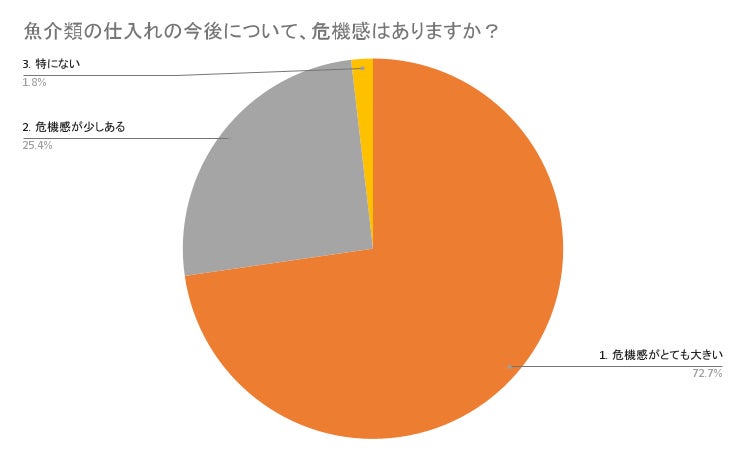

・98%が、水産物の仕入れの今後について危機感があると回答

(危機感がとても大きい72.7%、危機感が少しある25.4%)

【Chefs for the Blue代表 佐々木ひろこのコメント】

今回の調査により、飲食店における水産物の状況がこの10年で大きく悪化していることが明らかになりました。98%が「今後について危機感がある」と回答しており、この状況は日本の食の危機、食文化の危機そのものと言えます。

近年の漁獲量減少の背景にある事象として、温暖化による海洋環境の変化はもちろん大きいですが、それだけに限りません。海の生産量を超える過剰な漁獲や沿岸・河川流域開発、レジームの変化(イワシなど一部の魚種について数十年単位で資源量が上下する現象)、川を通じて供給される栄養塩減少他が、複合的にからみあって魚種ごと・地域ごとに異なる影響を与えていると推測されています。

解決に向けた対策のためには、まず海でなにが起きているのかを正確に把握することが先決ですが、日本の資源調査・評価関連予算は、漁業生産額で下回るアメリカの半分にも及びません(※)。まずは資源の調査や評価、研究に十分な予算があてられたうえで、日本の大切な資産・資源である魚食を守るためにも、一刻も早い水産資源の保全・回復が求められています。

また、調査において99%の回答者が水産資源に関する生産情報を求めていました。今後飲食店をはじめとした社会に対しても、生産履歴や流通情報等、情報提供(トレーサビリティの開示)がされることを期待します。飲食店は、サステナビリティに配慮した食材調達やメニュー開発が可能となります。

※Chefs for the Blue調べ。

2023年度漁業産出額:日本 9,534億円(海面)/アメリカ 7,112億円(商業)

2025年度資源調査・評価関連予算:日本 98億円の内数/アメリカ 238億円

【調査概要】

調査時期:2025年5月15日~29日(15日)

調査方法:インターネット調査

調査対象:全国の飲食店のオーナーおよび食材調達担当者

回答数:1,315サンプル

有効回答数:1,301

有効回答店舗数:1,267

【調査結果詳細】

代表的な質問回答は以下の通り。全調査データは下記リンクを参照ください。

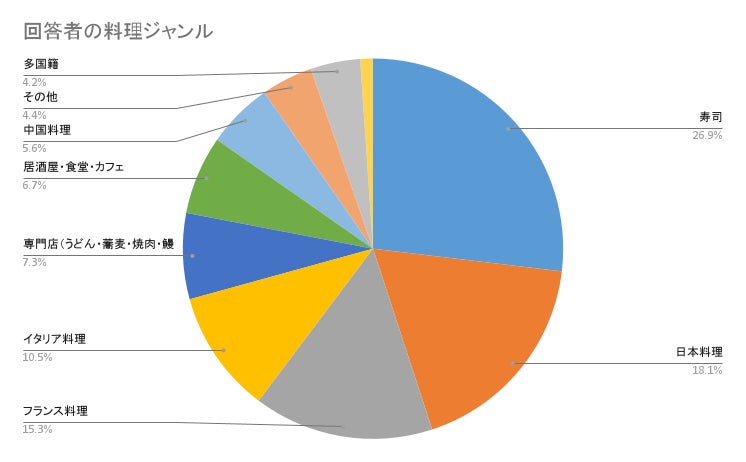

・回答者の料理ジャンル(最多5ジャンル):

寿司26.9%(350店舗)、日本料理18.1%(235店舗)、フランス料理15.33%(199店舗)、イタリア料理10.5%(136店舗)、専門店(うどん・蕎麦・焼肉・鰻・天ぷら等)7.3%(95店舗)

・10年前と比べた、魚介類が市場等に流通する物量:95.2%が減ったと回答。また店舗のお客様単価と、「とても減った」と感じる割合には相関があり、お客様30,000円以上の店舗は「とても減った」と51.3%が回答。

・10年前と比べた魚介類の価格:99.5%が高くなったと回答。また店舗のお客様単価と、「とても減った」と感じる割合には相関があり、お客様30,000円以上の店舗は「とても高くなった」と78.1%が回答。

・特に減った魚種:最も多かった回答はイカ類、続いてウニ、サンマ、海老類、タコ類と続く(フリーワード回答から登場回数を抽出)。

・仕入れの今後についての危機感:98.1%が危機感があると回答。